オートファジー研究成果の産業活用推進を行っている一般社団法人 日本オートファジーコンソーシアム(代表理事:順天堂大学主任教授 小松 雅明)は、アカデミア会員109名に「ヒトにおけるオートファジ―測定標準及びバイオマーカー等の候補」に関する調査を実施しました。

調査背景・調査意図

ヒト個体におけるオートファジー活性測定評価手法の標準化であるヒトオートファジー標準(Humanオートファジーグローバルフォーラム標準)の国内外における展開を実施していき、科学的に確立されたヒトオートファジー効果判定やヒトを対象とする検査手法の普及していくためにも、「グローバルフォーラム基準」は必須である。

そのため、ヒトにおけるオートファジー測定標準及びバイオマーカー等の候補を検討すべくアカデミア会員に調査を行った。

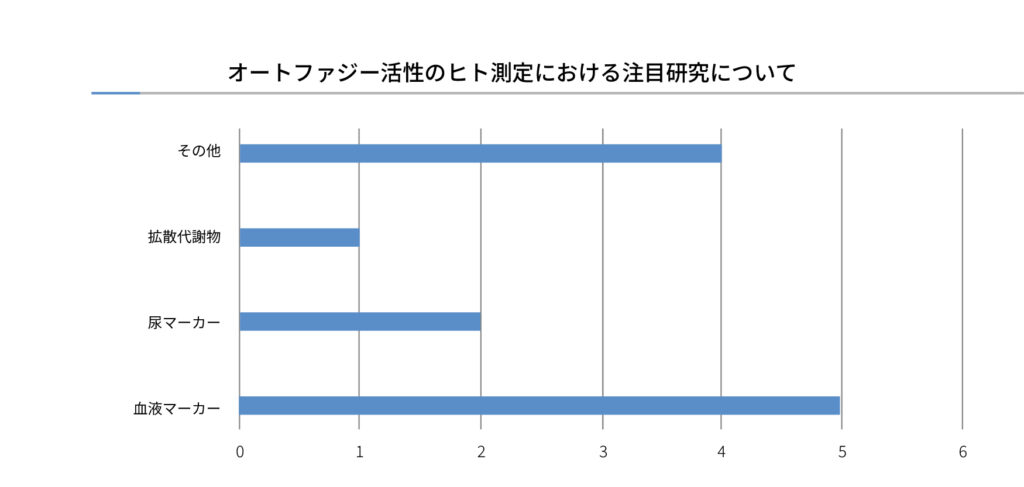

Q1:オートファジー活性のヒト測定における注目研究について

●質問

今後の研究として、オートファジー活性のヒトにおける測定方法の確立が重要となっておりますが、中で注目している研究例・測定方法事例について教えて下さい。

最も多かった意見としては、「血液マーカー」に関するものだった。一方で、アカデミア会員の中でも測定のファクターが多いこともあり、「まだ注目すべきものがない」という意見も散見された。

その他の意見としては、「尿」に関するマーカーや、「核酸代謝物」「低血糖時・絶食時のケトン体産生量」「神経変性疾患の長期的発症過程でのヒト脳での非侵襲的オートファジー活性モニタリング」という意見が見られた。

血液マーカーおよび尿マーカーに関する意見

- 血液マーカー

- 末梢血を用いたもの

- ヒトの場合ですと、低侵襲でなければならないので血清、尿メタボロームになるかと。

- 血液・尿中の修飾RNAを検出するにことによる体内オートファジー活性のモニタリング技術

その他の意見

- 核酸代謝物の測定

- 神経変性疾患の長期的発症過程でのヒト脳での非侵襲的オートファジー活性モニタリング

- GLP-1などダイエット薬との関連

回答割合

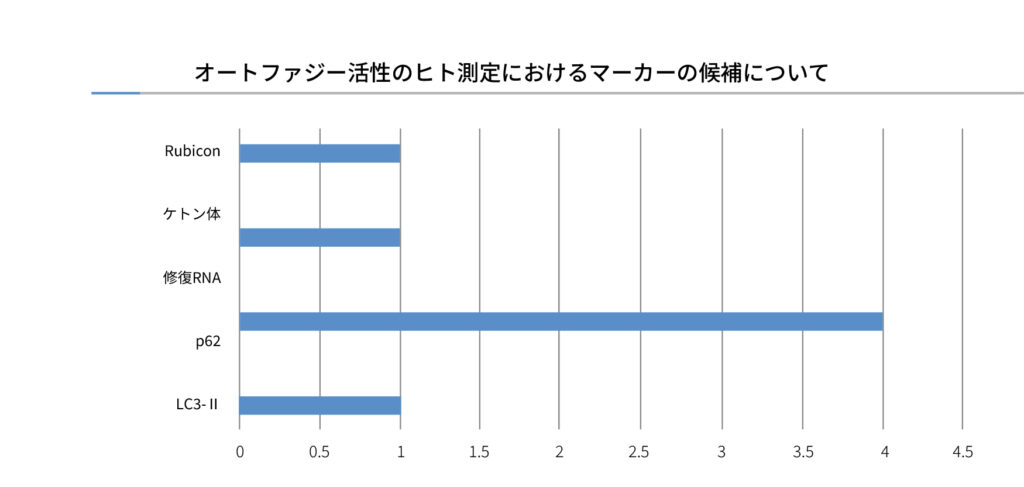

Q2:オートファジー活性のヒト測定におけるマーカーの候補について

質問

オートファジー活性をヒトによって計測していくアプローチが現在研究されていますが、現在注目しているマーカーはございますか? (研究事例など含めご回答いただければと思います)

多かった意見としては、「ユビキチン結合タンパク質p62」に関する意見がありました。その他にも、ケトン体が相関する可能性を指摘する意見を含め、さまざまな意見がありました。

ユビキチン結合タンパク質p62に関する意見

- LC3-II,p62をベースに考えていますが、それ以外で単一で評価できるものを探したいと思っています

- p62

- 神経細胞は飢餓状態になりませんので、バルクオートファジーは起こっていないと思いますし、がん細胞では恒常的オートファジーの高い低いはあると思います。p62の蓄積量の変化があれば、ある程度細胞内の状態は推測できると思いますが、細胞内の現象をどうやって細胞外から評価するかについては、まだ解決策を見いだせていません。

その他の意見

- ファスティング(断食)やカロリー制限によりオートファジーが活性化 することが報告されている事からケトン体レベルの上昇がオートファジー誘導と相関する可能性とケトジェニック食(低糖質・高脂質食)がオートファジーの促進への影響に注目しています

- 修飾RNA

- Rubiconなど

回答割合

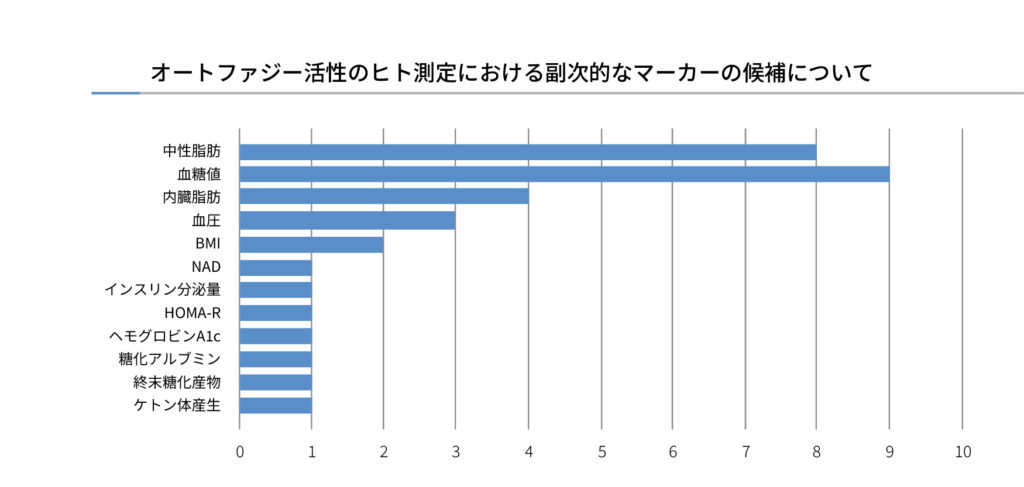

Q3:オートファジー活性のヒト測定における副次的なマーカーの候補について

質問

オートファジー活性に関する研究が進むことで長期的に、医学的利用が可能になるのではないかと期待されていますが、健康診断等で計測される部分に副次的・間接的に、オートファジー活性の予測、類推に利用できると思われるマーカーはありますか?

回答の多くが、「血糖値」と「中性脂肪」に集まる結果となりました。

Q4:ヒトにおけるオートファジー活性の社会的利用

質問

今後、比較的廉価に、ヒトでのオートファジー活性ができるようになったときにどのような利用が考えられますか?

食生活の提案や、オートファジー制御薬、などを始めとした幅広い意見がありました。下記に記します。

意見

- オートファジーの活性レベルに基づいた「最適な断食時間」や「食事プラン」を提案でき、オートファジーを科学的視点と自然療法の統合的アプローチで活用し、より本質的な健康の探求を進めていきたい。

- 習慣病の予防

- 長寿との関連、神経変性、がんなど疾患との相関。オートファジー誘導、阻害剤あるいはサプリの評価。

- 心臓手術の術前リスク評価

- 食事療法や運動療法の効果について

- 抗老化食品の機能性の評価

- ダイエット効果の検証、実年齢と体力年齢との比較

- 老化や加齢性疾患との関連

- 各臓器の老化がどれぐらい進んでいるかのマーカー

- 自領域の正常と異常(疾患合併)者の間でデータを採取したり、疾患合併者における重症度との関連を検索する。そして、活性化なのか抑制なのかの判断を行う。

- 神経変性疾患の発症リスクの評価

- オートファジー制御薬の生体内での活性評価

<アンケート調査概要>

アンケート実施日:2025/2/12~2025/2/25

回答:オートファジーコンソーシアムアカデミア会員109名

うち有効回答20名

回答方法:WEBを利用したアンケート調査